巾帼智慧之美绽放科学殿堂

日前,第十八届“中国青年女科学家奖”揭晓,20位青年女科学家和5个团队登顶折桂,巾帼科研之星在高水平科技自立自强的星空中夺目闪耀。

作为国内唯一面向女科技工作者的全国性科技奖励,“中国青年女科学家奖”第十八次将最杰出的青年女科学家的名字,标注在浩瀚无垠的科学星空上。

2022年,我国全球创新指数排名从2012年的第34位上升至第11位,跻身创新型国家行列。伴随我国开启高水平科技自立自强、建设科技强国的新征程,占全国科技工作者总数45.8%的女科技工作者顶起了“半边天”,她们自觉用365体育足彩,:新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,心怀“国之大者”、民之关切,弘扬科学家精神,坚持“四个面向”,在原创性引领性科技攻关中勇于担当,在关键核心技术攻坚战中勇攀高峰,积极投身科技自立自强、科技强国建设,争做时代的书写人、追梦的奋斗者,为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献巾帼力量。

本次获奖的女科学家正是她们中的杰出代表。她们抢滩战略性新兴产业,在超级计算机、卫星导航、量子信息、生物医药等领域攻坚克难,实现历史性跨越;她们坚持“科技为民”,在生命科学、农业科学、环境科学、信息工程、海洋工程等方面屡创佳绩,以不懈奋斗实现科学技术新突破。

科学需要女性,女科学家撑起科研半边天

在临床科研双跑道上奔跑

“这一次,我们将国际针灸学术话语权牢牢掌握在了中国人自己手中!”80后妙手国医、成都中医药大学针灸推拿学院院长赵凌,在颁奖典礼上讲述了中医药领域一场“没有硝烟”的战争,收获掌声无数。台下候场时,她所到之处也成了现场最火的“流水门诊”,“星星追星星”,女科学家们纷纷找她把脉、咨询。

作为国家重点研发计划中医药专项首席科学家,赵凌表示,“传统中医针灸学与现代科学医学一点都不矛盾。当下,我们需要用科学对这些经验、方法进行精确的验证、解释,让针灸造福365体育足彩,的人,让中华医学遗产不断发扬光大。”

多年来,为提升中国针灸临床研究的国际话语权,阐释针灸作用科学原理,特别是在针灸治疗慢性疼痛的临床评价及生物学基础研究领域,赵凌作出了突出贡献。

2017年,赵凌成立了一个以女性青年骨干组成的针灸创新工作室,接下来,她着力把工作室打造为人才成长“助推器”、科技创新“孵化园”、成果转化“中转站”,助力健康中国战略,推进新时代中医守正创新与传承发展。

比赵凌小一岁,被称为“胰岛环路解码师”的山东大学基础医学院副院长于晓教授,长期从事胰岛环路和胰岛稳态的研究,在G蛋白偶联受体(GPCR)偏好性信号转导和筛选GPCR特异性配体方面拥有丰富研究经验。她发现了跨膜信号转导对胰岛功能及胰岛稳态的精确调控机制,开发了应用化学小分子诱导和三维培养的方法实现体外胰岛组织的增殖,为糖尿病再生医学提供了新思路。

“为什么有些动物不会得糖尿病?喝糖水为什么会让孩子感到快乐?我们的胰岛能嗅到什么东西?……”说起自己的研究课题,于晓总是滔滔不绝,她喜欢让一本正经的学术“八卦”一点。

2020年,于晓领衔的实验室迎来十周年庆,同时还收获了一份梦寐以求的“大礼包”。经过攻坚,团队和其他合作者一起揭示了胆汁酸受体对两性荷尔蒙的特别识别机制以及其在GPCR领域的新机制,并首次在《自然》发文,实现了在该领域的重大突破。

同样在齐鲁大地上耕耘,山东大学附属生殖医院党委书记秦莹莹教授,被誉为“新生命的希望”孕育者。

“育龄人口生育力不断下降,出生缺陷发生率居高不下,中国的生育问题正面临严峻挑战。而早发性卵巢功能不全(POI),是女性常见生殖障碍性疾病之一,我国近 600 万育龄女性罹患此病,且近年来发病率明显上升。”秦莹莹最大的心愿就是解决此病不好防、不好治的难题。

为此,秦莹莹带领团队先后研究了44个基因与POI的相关性,明确了30个基因的致病性。目前在国际权威人类基因与遗传数据库OMIM中收录的有关该病的21个致病基因中,就有5个是他们发现的,这也使POI基因突变诊断率由此前的10%提升到了23.5%。她还牵头建立了国内最具规模的前瞻性POI队列平台(已覆盖全国13个省市),绘制出我国女性全生命周期生殖储备特征,为生育力评估、生殖内分泌疾病诊断以及POI风险预测提供了高效的评价指标。

让科研服务临床,让临床验证科研,在临床、科研的双跑道上,她们一路奔跑,永无止境。

为了“众生的地球”迎面挑战

第十八届“中国青年女科学家奖”揭晓日恰逢世界地球日,今年的主题是“众生的地球”。在本届“中国青年女科学家奖”获奖女科学家中,有超过30%从事的是绿色科技、能源科学、可持续发展等绿色新赛道研究,比如中国科学院昆明动物研究所研究员车静。

车静被称为“隐存物种发掘者”。多年来,车静和她的团队背上行囊,以长期野外科考为基础,立足中国西南及东南亚丰富的生物多样性资源,围绕两栖爬行动物多样性形成、演化及其适应的科学前沿和濒危物种保护的国家需求开展研究工作,建立了具有国际影响的两爬动物遗传资源库,创建了首个中国两栖类信息系统。“目前,我们已成为国内发表两爬新类群数量最多的团队,仅2021年,我们与合作者就在中国西南地区描述两栖、爬行动物新种8个,新纪录种2个,恢复有效性物种2个。”

车静解释说,迄今为止,人类发现、描述和命名的物种仅占我们这个星球3000万个物种的约6%,可谓冰山一角。最令人痛心的是,很多物种还没来得及被发现就已经灭绝了。

发现永无止境,危险无时无刻不在。一次在越南的野外科考中,队友被蛇咬伤,全队连夜撤退,折腾了12个小时后才将人送到医院。“急救的过程这辈子都忘不了,如果是被有神经毒的蛇类咬伤,两个小时得不到救治,希望就很渺茫了。”车静回忆这段经历仍心有余悸。

与车静不同,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员毛方园可谓是“哺乳动物起源的解秘人”,她的很多问题要从上亿年前的中生代哺乳动物化石中去寻找答案。例如,哺乳动物多样的躯干,超强的听力,是如何通过与环境的相互作用演化的?

利用高精度CT扫描技术,毛方园复原重建了迄今为止仅有且近乎完整的处于中生代不同演化阶段的三组听骨三维形态。针对哺乳动物中耳演化的经典问题,给出了目前在世界范围内最有说服力的古生物学证据。现代哺乳动物中耳渐进演化假说的开拓者、著名哺乳动物研究专家Edgar Allin评价称,“相关研究已经被广泛认为是哺乳动物古生物学家的圣杯”。

回顾过去,毛方园报道了影响哺乳动物起源和相关定义的多个重要门类,极大扩展了早期哺乳动物的多样性,构建了现阶段主流哺乳动物高阶系统发育框架和生命树,发现了达尔文时代提出的哺乳动物中耳渐进演化的关键证据链,提出哺乳动物脊柱有限弹性发育机制的演化模式,为确定哺乳动物原始类群的起源分化和深入理解生物演化发育提供了重要科学依据。

齐鲁工业大学生物基材料与绿色造纸国家重点实验室的“绿色造纸师”吉兴香,将“绿水青山就是金山银山” 奉为圭臬。她解决了传统制浆造纸过程含氯漂白的共性技术难题,创新了无元素氯漂白技术,构建了含臭氧漂白的100万吨/年超大规模短流程漂白技术体系;创新了废纸替代物清洁生产工艺及固废源头减量集成技术。

好的成果要“上接天气,下接地气”,这是吉兴香的评判准则。她坦言,“到基层一线去,到企业车间去,到问题现场去,在攻坚克难中找到破解之策,这是我的科研法宝。”

情系绿色纸张,锚定自立自强。现在,手握50余件国家发明专利、攻克了数十项行业难题的吉兴香,又一头扎进了新的科研深海中——用食药级生物基材料替代一次性不可降解塑料制品,瞄准关键技术研发。虽然挑战犹在,但她却信心十足。“大国间的竞争越来越体现在创新能力的竞争上,谁抓住核心技术,谁就能拥有未来。”她说。

科技创新是人类走向可持续未来、解决全球性问题的“金钥匙”,守护“众生的地球”,就必须打造好手中的这把“金钥匙”。

朝抵抗力最大的路径走

女科学家张建华说,6G将为元宇宙铺设一条信息高速公路

计算机组的平行群访,是当天引来最多媒体关注的“摊位”,多位女科学家张口便是当下最新鲜的热词。

“6年前,我入选2017年度未来女科学家计划。此时此刻能够以第十八届中国青年女科学家奖获奖者的身份再次登上这个光荣的领奖台,我感到非常荣幸和感激。”颁奖典礼上,年轻的创“芯”先锋、北京大学集成电路学院研究员黄芊芊作为获奖代表之一发言。

芯片是现代信息社会发展的核心与基石,引领新一轮科技革命和产业变革的关键所在,更是世界大国科技竞争的主战场和战略制高点。作为国内土生土长、北京大学自主培养的芯片领域青年领军人才,黄芊芊28岁就被聘为北京大学集成电路学院的博士生导师,在教学授课的同时带领团队针对超低功耗集成电路关键核心技术展开攻关。

“实验室里取得的突破是‘从0到1’的过程,现在,我们正在推动将我们提出的新型器件技术应用到实际的大规模生产和应用中,这是一个‘从1到100’的过程。”黄芊芊称,多年来支持她攻坚克难的一句话,是朱光潜那句“朝抵抗力最大的路径走”——这样坚持下来你肯定有巨大收获。

而在另一个全球战略必争高地,作为6G通信基础研究的探路者,北京邮电大学理学院副院长张建华教授表示,“4G改变生活,5G改变社会,6G改变世界”。

虽然当下还是5G商业发展导入期,但她却早已投入到6G关键技术“从0到1”的原创研发中。“作为下一代移动通信技术,6G是中国又一次攀登移动通信高峰的机遇,也是全球竞争的新高点。”她说。

在张建华的描绘下,6G愿景将实现从真实世界到虚拟世界的数字孪生,万物智联、信物融合,信息交互的对象也会从5G的“人-机-物”演变为6G的“人-机-物-灵”。现在,一个由她领导的联合研发团队已经搭建了全频段信道测量平台,支持中低频、毫米波、太赫兹、可见光等典型6G潜在候选频段的信道测量。下一步,联合研发团队将对测量平台进一步升级,完成大频率跨度、大带宽、多天线阵列的高精度信道测量平台搭建,探索大频率跨度下新的信道特性、新的建模理论以及仿真方法,为6G关键技术攻关提前储备基础。

随着互联网向物联网发展,网络安全越来越重要。头顶“物联网安全白帽黑客”的光环,浙江大学电气工程学院徐文渊教授,是我国物联网安全领域的青年领军者之一,她用黑客的“攻击”方法,行的是维护网络安全之事。

2013年,她放弃美国终身教职,毅然回到母校浙江大学,投身国家网络安全领域研究。徐文渊一手组建了USSLAB智能系统安全实验室,并致力于将其打造成为国际顶尖安全领域学术团队,在解决实际网络安全问题的同时,培养输送了一大批网络安全领域的优秀人才。

“不仅要做别人做不到的事,更要做别人想不到的事。”理论创新、关键技术攻关、检测工具升级……如今,徐文渊的相关成果已经广泛应用于国家电网公司电力终端、自动驾驶汽车、智能手机等,覆盖数亿终端设备,提升了多类物联网系统的安全性。

“计算机是如此重要,因此不能把它只留给男人去做!” 这是剑桥大学计算机女科学家 Karen Sparck Jones 一句广为流传的话,越来越多的女性在信息时代的科技领域散发光芒,照亮未来。

前沿科技创新,虽九死亦无悔

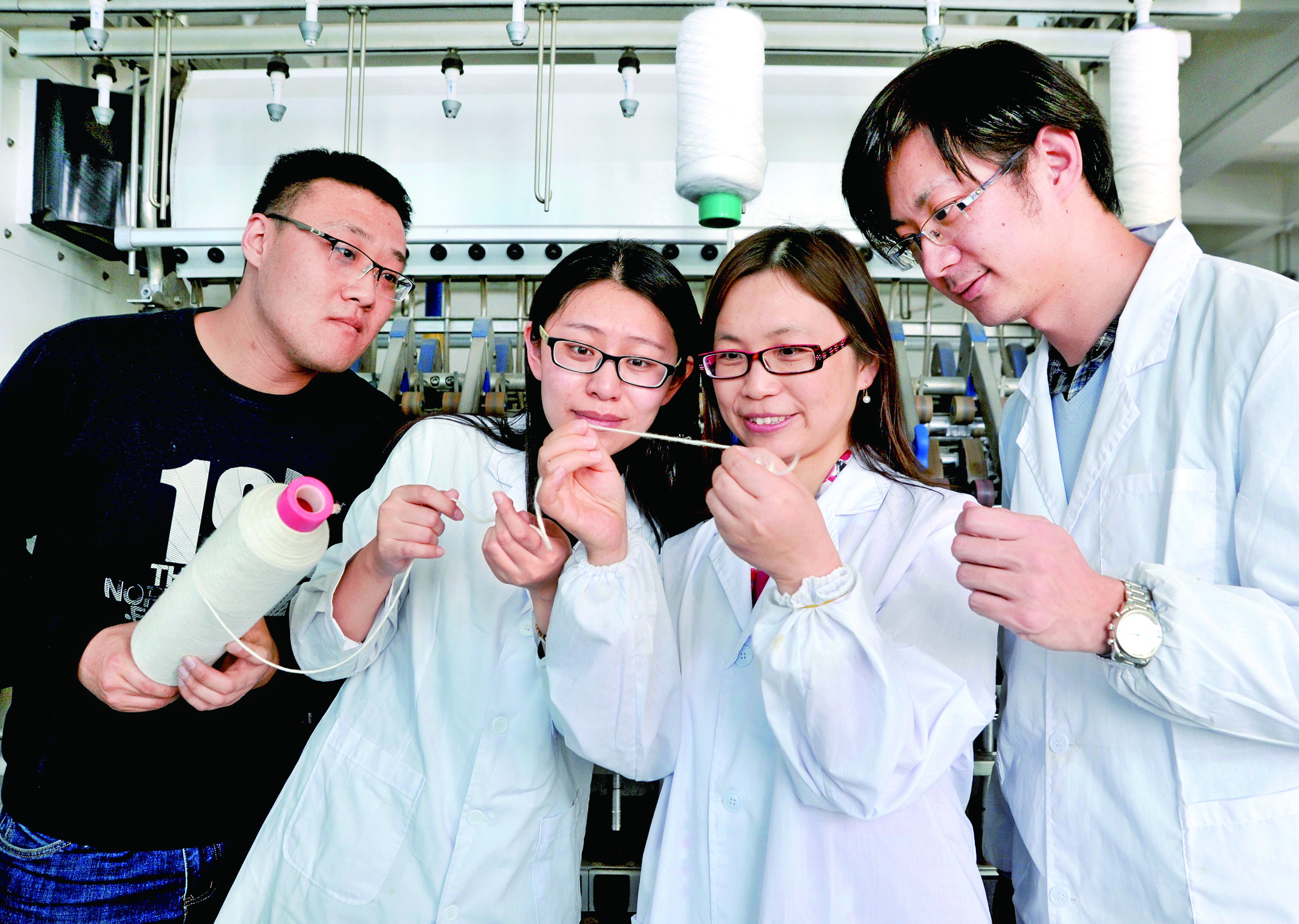

女科学家覃小红(右二)说,现代纺织迸发着无限的创新活力,未来大有可为

当前,世界各国的“碳中和”目标引发了新一轮能源与材料革命,“她力量”在可再生能源科技领域勃然生发。

吉林大学材料科学与工程学院教授鄢俊敏,是我国十四五“氢能技术”科技专项最年轻的规划专家之一。在她看来,氢是宇宙中最多、最简单的元素,只有回归初心,脚踏实地,才可 “氢”尽所能,发展出最清洁、最有效、最长久的氢能制备与存储技术。

2019年~2022年,鄢俊敏连续四年被科睿唯安评为“全球高被引科学家”,当之无愧地成为了全球新能源圈的“网红”。这还要归功于她阐明了甲酸分解制氢催化材料活性低的制约因素,建立了普适性的材料设计新策略,并获得了一系列高性能低贵金属含量催化材料,最高转化率可达100%。

每一次能源的“脱碳”,都会改变人类文明的发展进程,每一次能源的转换,都伴随着一个大国的复兴或崛起。“持之以恒地勤奋律己,方能跬步千里感受氢能的魅力。”鄢俊敏说,她坚信“前路漫漫皆可期待,潜心钻研终将到达心中的彼岸!”

哈尔滨工业大学(深圳)材料科学与工程学院教授肖淑敏是一位微纳光电器件的追梦人。哈利·波特的隐身衣、科幻电影《星际迷航》中的隐形装置,肖淑敏喜欢通过它们将人们带入超材料的奇妙世界——她一直沉浸在纳米光子学、光学超材料和等离子材料中,特别是对光学波段的高效率介质超构表面的研究与探索。

超构表面是一种人工设计的亚波长厚度的层状超材料,能够灵活且精准地调控光的振幅、相位和偏振,满足未来光电器件在小型化、多样化、高效率电磁波调控的应用需求。2020年,三星、华为、苹果等公司开始利用超构全息和纳米结构色显示来提升其光电产品的性能。然而,这些试图引领未来的产品要实现真正理想化的产业应用还面临着一系列严峻挑战。

为了突破这些挑战,我国对这一前沿领域高度关注,而肖淑敏结合微纳结构对光场的精确调控和材料本身的光电特性,探索并成功实现了光学波段介质超构表面在纳米结构色显示、光化学、AR/VR和非线性信息加密等方面的应用,获得一系列新型器件,实现了成果与华为等公司的技术对接……

东华大学纺织学院院长覃小红教授将她的科研目标锁定在“布”上。“放大5000倍,你就能发现这上面的小奥秘!”她手里拿着一块看似普通但却又非比寻常的布,它是用仅有头发丝直径千分之一粗细的微纳米纤维制成的。这种被称为“静电纺微纳米纤维非织造材料”的,正是一种解决了长久以来“卡脖子”问题的创新材料,可以用来制备特种领域过滤、医用级防疫防护等高附加值的纺织品。

“在疫情最紧急的关头,当看到由我们科研攻关的新材料能够为防疫贡献一份力量,那时觉得所有的努力都是值得的。” 覃小红和团队打造了有史以来“最强”的防护口罩和防护服,它们甚至可以实现重复使用。

如果不做科学家,出于爱好,覃小红或许会成为一名服装设计师,但走上了科研路,她更加踌躇满志。“创新从来都是九死一生,但我们科研人员必须有‘亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔’的豪情!”

目前,覃小红的许多科研成果都已实现推广应用,建成微纳米非织造材料生产线10条,开创了我国非织造材料微纳米化的新格局……覃小红谦逊地说,科研道路上她不是一个人在战斗,多学科交叉的“智囊团”不仅有纺织专家,更有力学、化学、机械、材料专业出身的顶尖人才,大家碰撞火花,互相协作。“纺织不是夕阳产业,现代纺织活力无限,未来大有可为!”

用科技助推绿色发展,服务人民美好生活,绿色和蓝色产业,朝阳正冉冉升起。

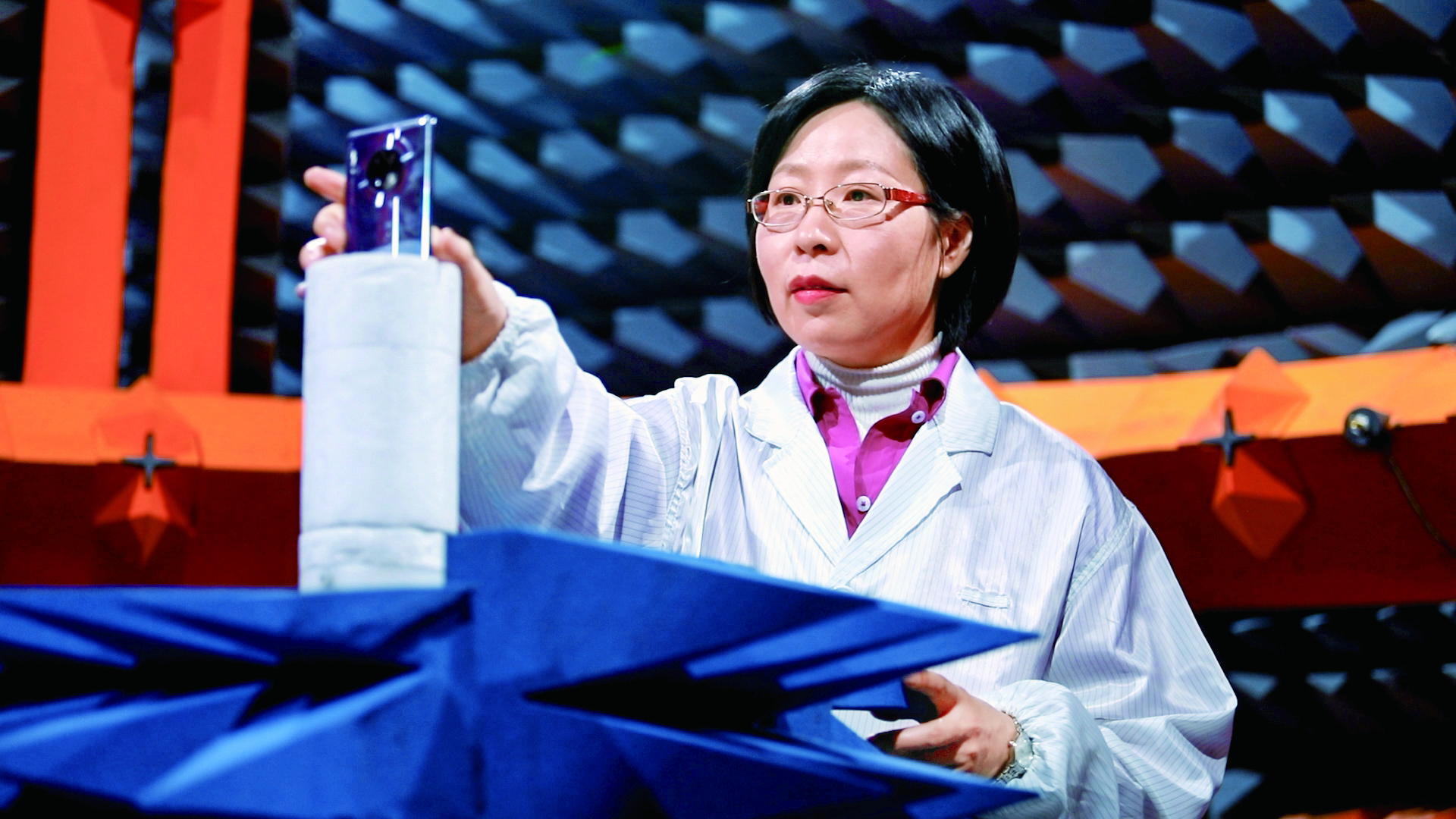

“铸心”北斗微秒间决胜千里

颁奖典礼现场,捧得“团队奖”的星载高精度时频技术团队负责人贺玉玲,深情回忆了团队打造北斗卫星“心脏”铷原子钟的历程。十余载风雨兼程,他们成功研制了我国第一台星载铷原子钟,先后完成高精度星载铷钟、甚高精度星载铷钟的研发并在轨批量应用,有力支撑了北斗二号和北斗三号导航系统的建成。

而在北斗工程建设之初,国产铷原子钟的性能指标和工程化研制水平远远达不到导航卫星的要求,成为工程建设最大的“拦路虎”。“原子钟这颗导航卫星的‘心脏’必须由中国人独立自主完成,它对整个卫星导航系统建设的自主可控具有重大意义。” 贺玉玲说,“不想受制于人,我们就一定要自力更生。”

星载高精度时频技术团队应运而生,在贺玉玲的带领下,大家立下军令状,强强联合、集智攻关,开始了国产星载铷原子钟自主研制的征程。

2007年4月,承担着“占频保轨”重任的北斗二号飞行试验星,搭载着国产星载铷原子钟首飞成功,在轨表现优异,这是我国在独立自主研制道路上迈出的坚实一步。“那是我们职业生涯中最紧张、最难忘的时刻。”

贺玉玲说,团队仅用了8个月的时间,没日没夜地干,小到元器件,大到部组件都要反复试验、充分测试,当导航信号从太空传回的那一刻,“忽然觉得再苦再累都是值得的。”

新时代北斗精神催人奋发,团队合力突破了超低噪声微波信号合成等20余项关键技术,成功研制出高精度星载铷钟产品,并批量服务于北斗三号工程建设;随后研制出的甚高精度铷钟指标更上一层楼,精度也从飞行试验星的10万年误差1秒,提高到了300万年误差1秒。自2012年,国产星载铷原子钟全面取代进口产品,100%自主可控,真正实现了“从无到有、从有到优、从优到强”的历史性跨越。

追求卓越永远没有终点,精益求精始终是团队的目标。“卫星导航对星载时频产品的精度要求在持续提升。”贺玉玲说,“1秒等于1000000微秒,但就是这1微秒的时间误差就会产生300米的距离误差,正所谓失之毫‘秒’谬以千里。为了准确定位,系统时间的精度需要达到几纳秒。”

现在,中国人自己的高精度原子钟在轨稳定运行,部分关键指标已达到世界领先水平。“未来我们这一代人还要把原子钟做到更强,让计时精度从十亿分之一秒提高到百亿分之一秒。”团队成员们信心满满地说,“不仅要给北斗导航装上强大的‘中国心’,更要让全世界都感受到中国导航卫星的强劲‘心跳’。”

站在世界科技舞台,中国青年女科学家熠熠生辉