融居融合,石榴芬芳巾帼红

自古以来,江苏省镇江市便是海上丝绸之路的重要节点,是伊斯兰教传入我国较早的地区之一。如今,有些民族同胞选择来这里工作生活,“有困难找晓芳”在他们之中口口相传。

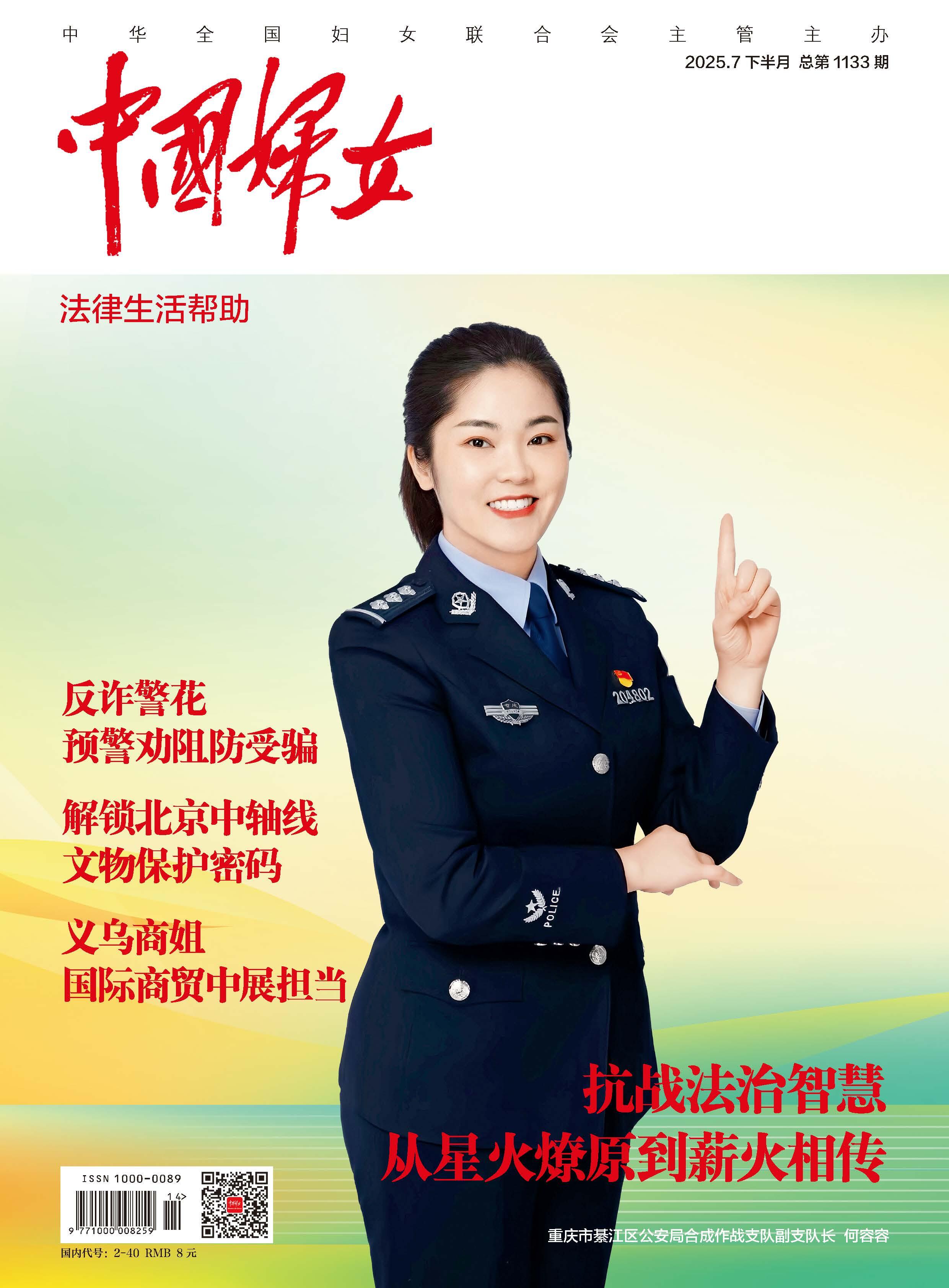

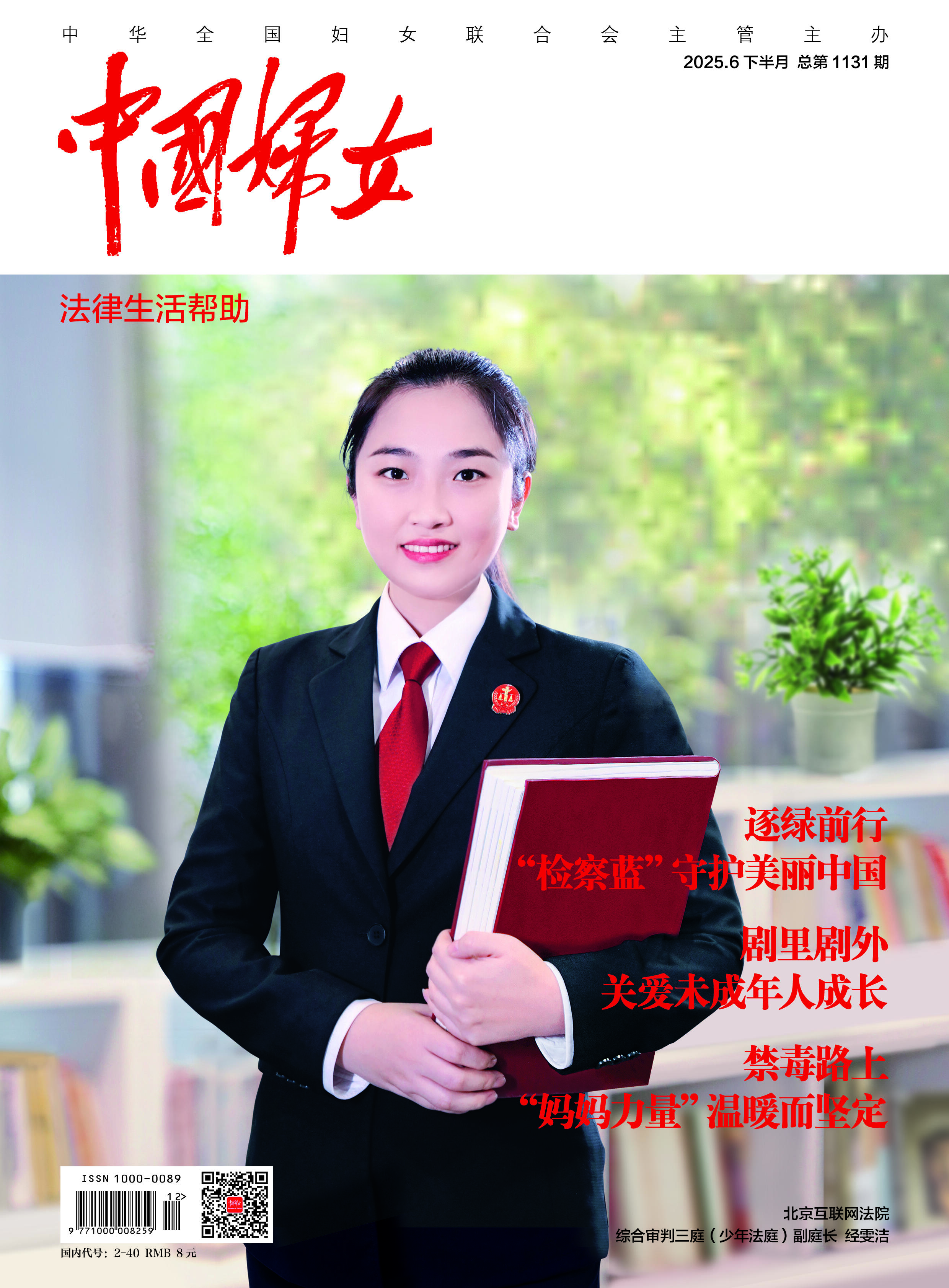

干脆利落、快人快语是镇江市公安局经开区分局丁卯派出所教导员王晓芳给人的第一印象,这是一身警服带来的飒爽,也是16年来从事社区一线警务工作形成的作风。她是土生土长的新疆人,也是昂扬奋进的新镇江人,她以“红石榴家园”服务站为阵地,让多民族共居社区成为守望相助的温暖港湾。

多民族共居,互动点赞“亚克西”

2007年,从警校毕业的王晓芳进入泰州市公安局姜堰分局工作,2010年调至镇江丁卯派出所担任社区民警。“我是个闲不下来的人,工作之余就爱走进社区和群众聊天。”短短几个月时间,她便摸清了整个社区的情况,也发现有不少维吾尔族群众在这里做生意、居住和生活,与当地群众的交流并不顺畅,有时还会发生纠纷。

王晓芳自幼在新疆长大,同学、邻居中都有维吾尔族,能听会讲维吾尔语,非常了解这些民族同胞。在她看来,双方发生纠纷的原因,一是因为互相不了解有陌生感、距离感,二是因为语言不通难以充分沟通。很多纠纷都是不同民族间生活习俗等差异造成的,其实双方只要多一些了解和信任就能避免。

“亚克西!我是新疆乌鲁木齐的,你是哪儿的?”这样一句“套近乎”的问候,让王晓芳很快熟悉了社区里的民族同胞。她用民族同胞的沟通习惯讲道理,使得调解事半功倍,总能让纠纷双方握手言和。她还经常向群众介绍民族同胞的特点和习惯、沟通的方式等。

渐渐地,“有困难找晓芳”在镇江的民族同胞里口口相传。2013年,穆萨从乌鲁木齐乘飞机来镇江考察,在西安中转时不慎丢失装有全部证件和现金的钱包。情急之下,他依老乡建议拨通了王晓芳的电话。王晓芳先是转账给他500元应急,又联系航空地勤、机场派出所等部门,及时帮穆萨找回钱包。穆萨顺利到达镇江后,扛着一箱葡萄非要送给王晓芳:“就冲王警官,镇江,我来对了!”

在派出所领导的关心支持下,王晓芳牵头成立“红石榴家园”服务站,立足经开区辐射镇江全市,相关工作经验还推广到泰州、扬州等地,面对面、点对点服务好各族群众。她探索各民族流动人口服务管理模式,一站式办理居住证,让群众只进一次门、只跑一趟路,实现“落脚即落户”。

近三年来,王晓芳经手办理的各民族流动人口居住证达1300多张,让持证流动人口享受市民化、平等化待遇,增强各民族的认同感、归属感。如今,多民族共居社区里,时不时可以看到当地群众和维吾尔族新镇江人互动点赞“亚克西”。

受教育学文化,说口漂亮普通话

“你们知道古丽是什么民族吗?”在一家幼儿园里,王晓芳回访维吾尔族小女孩古丽入学后的适应情况,询问小朋友对古丽了解多少。小朋友还不理解民族的概念,一个回答“幼儿园民族”,另一个补充“我们都是中班族”,还有说“她是大眼睛卷发族”……孩子们的天真可爱让大家忍俊不禁。

在为各族群众服务的过程中,王晓芳特别关注孩子的教育问题。有一年,她偶然发现一对经营烤馕店的维吾尔族夫妻将女儿也接到了镇江。然而,由于不认识汉字,语言沟通不畅,夫妻俩不了解相应政策,更不知道如何办理跨省入学手续,导致女孩都9岁了还没上学。王晓芳立即和教育部门联系,经过多方努力协调,最终让女孩顺利进入小学一年级读书。

女孩进入学校学汉字、讲汉语,回到家后不仅能帮助父母“翻译”顾客的需求,还带动父母学习常用汉字和汉语,一家人与外界的沟通越来越顺畅,遇到的问题也越来越少。近年来,王晓芳先后帮助360多名流动人口子女办理随迁入学、转学手续,其中少数民族群众子女占比达60%,让一个个家庭实现了安家亦安心、融入且融合。

“我希望少数民族的兄弟姐妹们,在说好自己民族语言的同时,都能说上一口漂亮的普通话!”这是王晓芳许下的心愿。目前,红石榴家园服务站开设的国家通用语言培训课程,覆盖群众超1000人次,架起了沟通的桥梁。服务站也是多民族共享的文化家园,端午节包粽子、中秋节品月饼、古尔邦节跳起欢快的舞蹈……各族群众在传统节日中感受文化共鸣。

十多年过去了,跟着父母从新疆远道而来的孩子们已经长大,“各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起”“中华民族一家亲”……是他们共同的信念和追求。王晓芳介绍说,根据户政信息,辖区内已经有五对汉族和维吾尔族青年结为夫妻,他们办理手续时,不少民警吃到了喜糖。她相信,随着各民族的交流融合,这种情况会越来越普遍。

基层“微自治”,巾帼姐妹有力量

为促进各民族群众交往交流交融,王晓芳总结工作经验,提出基层“微自治”理念,将网格化管理与民族事务深度融合,组建由网格员、调解员、志愿者等构成的多元主体服务团队,实现民族事务共建共治。其中,“晓芳巾帼服务队”和“爱心妈妈”等团队的女性志愿者非常活跃。

近年来,派出所女民警数量在20位左右,她们都是“晓芳巾帼服务队”的成员,围绕公安系统妇联组织的要求,创新开展关爱各民族妇女儿童公益活动;“爱心妈妈”团队广泛吸纳各民族爱心妈妈,定期走访儿童福利院,共同守护辖区内的留守、困境儿童;社区网格员、调解员中也不乏少数民族女性的身影,她们发挥“妈妈”“妻子”的身份优势,柔性化解矛盾纠纷。

“她给我们帮了大忙!”达坂城姑娘饭店的女老板穆耶赛尔,是王晓芳口中的她。穆耶赛尔为人热情、做事周到,在民族同胞中有一定的声望,担任网格员后成为警民交流的桥梁。发现民族同胞遇到的难题,她会及时向派出所反映,派出所的基层治理工作,她也全力支持、积极参加。

派出所开展反诈宣传以来,穆耶赛尔不仅在饭店张贴反诈海报,还把从派出所听到的典型案例变成“故事”,通过“聊天”的方式向民族同胞宣讲。一天,她带着一位大叔来到派出所。原来,大叔来饭店吃饭,她从言谈中察觉对方遭遇了电信诈骗,但她怎么劝,对方都不相信。于是,她便生拉硬拽把大叔带到派出所,强烈要求民警阻止他转账,最终保住了他的万元积蓄。

这样的“她”还有很多,基层“微自治”模式下,各族群众既是治理的参与者,也是受益者。2024年底,王晓芳获评“全国民族团结进步模范个人”。在她看来,民族团结是各族人民的“生命线”,是“一家亲”式的交流互助,是“石榴籽”般的紧密和温暖!