《命运的岔路》以极其精准细腻的文字描述了一个女人的情感历程,原本想写一个浪漫爱情故事的帕蒂古丽,却在文字的引导下穿透记忆的迷雾,走向了真实的自己。

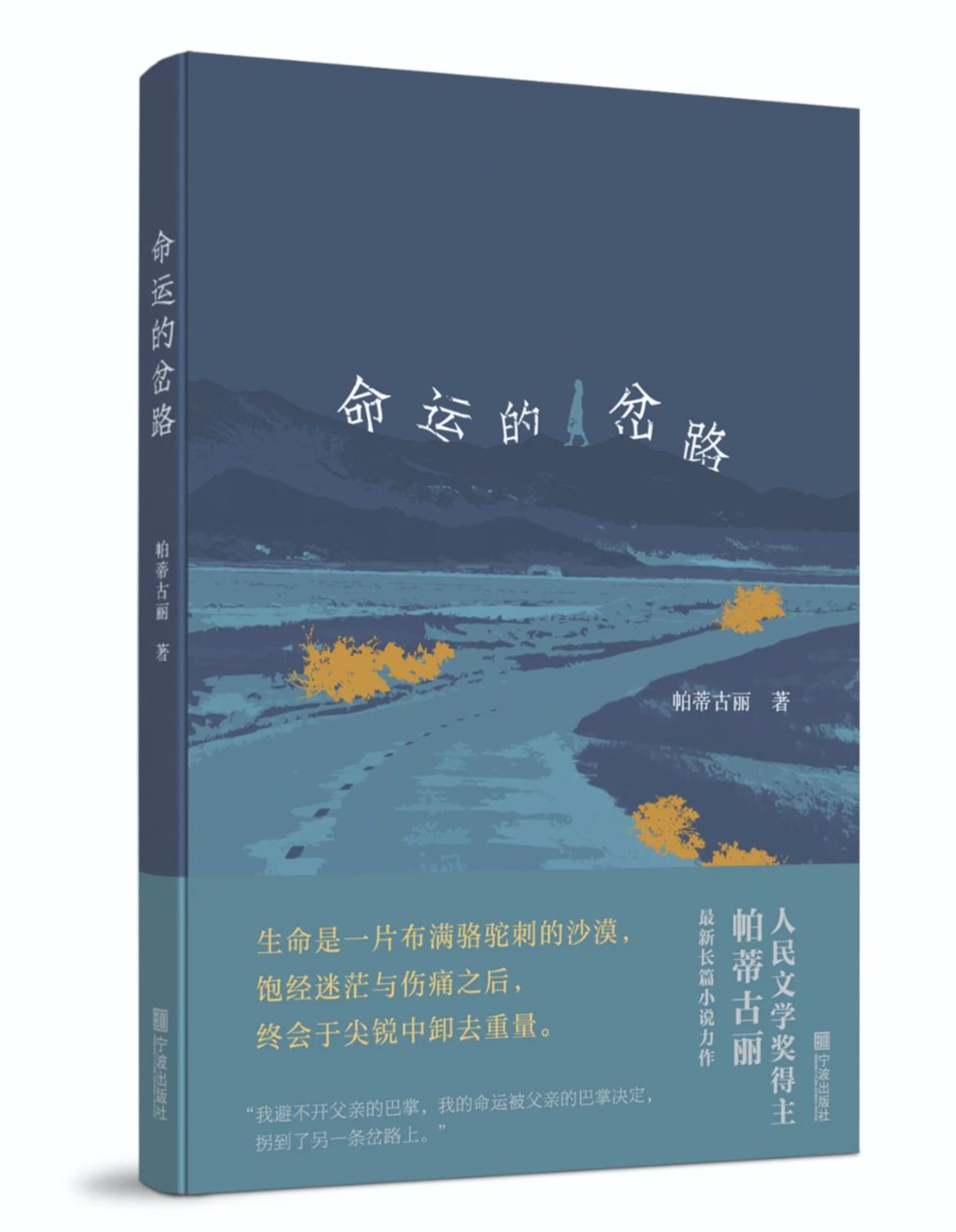

《命运的岔路》

出生于新疆沙湾的帕蒂古丽娇小温婉,在浙江余姚生活近30年,江南水土几乎把她滋养成一个穿旗袍的淑女,但那双维吾尔族女子特有的大眼睛透露了她的来处。因新书《命运的岔路》出版,前些日子,她和几位作家参加了宁波当地组织的一个读者对谈会,主持人问到作家们的写作习惯,有人说要在图书馆写,有人把附近咖啡馆的桌子变成了专属书案……她的回答却是:“我做饭、拖地、洗碗……做繁重的家务劳动,写作对我而言是休息。”写作的时候,她会把家里的四层窗帘全部拉严,“背负着满屋子和满世界的光线我会感到很重、很累,我的背会痛”。在全然的黑暗中,唯有屏幕上的文字闪闪发光。帕蒂古丽说,她平时在家只要心情不好,孩子们就会问她,你是不是有几天没“趴电脑”了?他们知道妈妈只要去“趴电脑”,一切就会好起来。这是孩子们眼里妈妈写作的意义,但对帕蒂古丽而言,写作是找到自己认识自己的过程。在《命运的岔路》一书中,女孩在北疆布满骆驼刺的乡村长大,先后爱上了农场的兄弟俩,那是充满诗意的深情与美好,却因为命运不断出现岔路,最终她没能嫁给他们中的任何一个。数十年间,她咀嚼着生活中的“骆驼刺”,在疼痛中思念着他们——那梦中芬芳的“沙枣花”。然而,多年后的重聚让她恍然,“那场恋情在我20岁时就停止了。后来,我们之间鲜有新的记忆,延续的所谓故事,都是以我自己的想象不断地加工、复制、再生后自我繁殖出来的,我就这样欺骗了自己几十年。”这大概就是一个女人的觉醒,纠结是自己的,爱是自己的,幸福也是自己的。“写《命运的岔路》之前一直不敢去回眸,真的回眸才发现,生命是无法虚构的。所以,只有当我走入写作的时候,我才是真实的。” 帕蒂古丽出版、发表作品300多万字。长篇小说《百年血脉》获“第六届中华优秀出版物奖提名奖”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”。散文《被语言争夺的舌头》获 2014 年度人民文学奖。

帕蒂古丽出版、发表作品300多万字。长篇小说《百年血脉》获“第六届中华优秀出版物奖提名奖”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”。散文《被语言争夺的舌头》获 2014 年度人民文学奖。

Q:很多人认识新疆是通过作家,比如刘亮程和李娟,也包括您。我们看到,新疆的“土”是很多新疆作家创作的能量来源,是这样吗?A:最早我每时每刻都想逃离那片土地,但很多年以后我才意识到,江南只有我的水土,而新疆大梁坡则是我的故土,那里生长了多少麦子,我不去割谁去割?时间太长它们会被埋到土里,但再发芽的也还是我的麦子,因为土地是我的。我在那里流汗盖房,我像农民一样惦念那块地方。Q:您说过自己其实是向往“象牙塔”的人,但生活却总是给您“烟火气”, 是不是对作家来说,在人间烟火中有多辛苦,精神就有多高远?A:你说这句话时,我脑中突然出现了一个画面——转动的车轮,那似乎是我的大脑在运转。我一直从一地流浪到另一地,时刻处于拖着两个拉杆箱、背着两个背包的状态,就像游牧民族,无法停止。我现在知道了,我运转的最佳状态是不停留,因为停留会死机。从身体上来说,我是心率很慢、血液循环差的人,我需要让自己转动起来,行进过程本身会给我无尽的力量,让我的思维特别活跃。Q:“不停留”是无法停留还是不想停留?对创作的影响是什么?A:我用三个关键词说明自己。首先我是一个离散者。我第一次离开新疆是17岁考上大学,毕业后分配到塔城,度过了人生最艰难的8年——我嫁给了一个我爸爸认可的男人,并生了女儿。像书里写的,我过得不幸福,生孩子之前就得了抑郁症,我不相信任何人,觉得满世界都是我老公的女朋友,我孤立、自闭、神经质,尝试喝药割腕自杀。书里写的女主人公生无可恋,天天独自去沙枣林中呆坐,没有体验是写不出来的,当时我被医生诊断患了“癔症”。爸爸去世后,我决定离婚。我是老大,有四个弟弟和一个妹妹,其中三个弟弟在读书,需要我供养。我妈患有严重的精神分裂症,要有人专门照管,她不停地出走,有一次走了就再没回来。前夫家以我没有能力照顾孩子为由要走了女儿。那时候我在塔城日报社工作,把事业当成自救的绳索,但生活太惨烈了,爸爸没了,丈夫离了,妈妈丢了,同时失去的还有女儿和房子……如果不靠写作,我是活不下去的。在朋友的帮助下,我终于离开新疆去了广东,进入刚刚创立的南海日报社。后来迫于生活,又和第二任丈夫投奔在郑州打工的妹妹。在郑州卖衣服的时候,我的服装摊上摆着《百年孤独》《喧哗与骚动》,我想提醒自己还是个读书人,但实际上,我没时间读书,更没时间写作。直到儿子出生,在宁夏的公公婆婆让我们一家三口去他们的老家浙江余姚投奔亲戚。我在余姚日报社当了记者,意识到我跟自己的过去是一刀两断的状态,有十多年没有回新疆,甚至有一度都不知道我的妹妹弟弟去了哪里,我跟父母离散,跟家乡离散,也跟自我离散。因为离散了,我不断想去找故土找亲人,这就是第二个关键词——游走者。我觉得自己这么不完整,完全被移植到另一个地方,好像根系都断了。从新疆喀什到甘肃天水,我找父亲、母亲、老家的亲人,也找自己的记忆,在有条件的时候还把女儿也找了回来。我要一点一点把离散的东西找回来,把断了的血脉接回来。2015年,我作为文化记者去援疆。再回到新疆,我对自己的定义是重新出发一次。当初离开是被逼无奈,为了生存,为了逃避痛苦,是逃亡式的离开。我应该用另一种方式出发,用写作的方式重新认识家乡,去弥合当初的断裂。所以第三个关键词是弥合者。我做了很大的努力,但很多东西还是存在裂缝,就像小说里写的那个旧案板,到河坝里把污垢洗去,“所有的缝都漏了,变成了一块烂板子”。我不能忍受自己生活在破碎中,唯一的途径是通过文字把自己修补弥合起来。弥合的过程充满痛苦,写《命运的岔路》,我本来是想把我最美好的爱情留下来,但是,当我真正把笔触伸向真实的生活的时候,完全变成了风马牛不相及的东西。我刚开始大概是在欺骗自己,把自己骗到电脑前,但通过写作,我变得不那么脆弱,真诚勇敢地把自己亮出来。可能现实中的我根本不是我认为的我,记忆里的我也是美化或修改过的我,我到底在哪里?只有通过写作去认识。但记忆里的细节太多了,《命运的岔路》只写了10%,因为我很快发觉上了自己的当,太痛苦的时候,就想赶快结束。我把90%的细节留给下一本书,随着年龄增长,我会越来越有勇气去正视生命里发生过的那些细节。是写作让我敢于看,这是一个奇特的力量。作为离散者,我一分为二,写东西只能用第二人称“你”,到了游走者才敢用第一人称“我”,新书暂定名《法蒂玛的江南》,会以全程视角看“她”,跨越八千里路云和月,将新疆女孩与江南并置,书写一个完整的生命。

帕蒂古丽出版、发表作品300多万字。长篇小说《百年血脉》获“第六届中华优秀出版物奖提名奖”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”。散文《被语言争夺的舌头》获 2014 年度人民文学奖。

帕蒂古丽出版、发表作品300多万字。长篇小说《百年血脉》获“第六届中华优秀出版物奖提名奖”“第三届向全国推荐百种优秀民族图书”。散文《被语言争夺的舌头》获 2014 年度人民文学奖。